"Sociétés, Sensibilités, Soin"

UMR 7366 CNRS-UBE

| Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche

"Sociétés, Sensibilités, Soin" UMR 7366 CNRS-UBE |

|

| Territoires contemporains | |

| Varia | ||||||||||||

| Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Paris, Gallimard, 2016, 416 p. [1] | ||||||||||||

| Stéphanie Leu | Mots-clés | Sommaire | Texte | Auteur | Annexes | Notes | Références | Outils | |||||||||||

MOTS-CLÉS

|

||||||||||||

SOMMAIRE

|

||||||||||||

| TEXTE | ||||||||||||

|

Mémoire inédit de l’habilitation à diriger des recherches présenté en décembre 2014, l’ouvrage que publie aux éditions Gallimard Jenny Raflik, maître de conférences HDR à l’Université de Cergy-Pontoise, offre une lecture originale d’un phénomène que l’actualité remet au devant de la scène et que les « experts » tentent de décrypter dans l’urgence des événements, parfois sans réel recul ni sources. L’ouvrage a reçu à Sciences Po au début du mois d’avril 2016 le prix Émile Perreau-Saussine [2]. Cette étude n’est pas là pour analyser spécifiquement le terrorisme actuel et notamment le terrorisme islamiste de l’État islamique (EI). La thèse a d’ailleurs été rédigée avant les attentats qui ont touché la France en 2015 et l’historienne n’entre volontairement pas dans le jeu de l’expertise de l’immédiat événement. Elle n’est pas non plus une histoire linéaire ou évènementielle du phénomène [3]. Non sans ambition puisque l’auteure juge elle-même son objet « insaisissable » (p. 11), « multiforme et évolutif » (p. 26), l’étude se veut en moins de 400 pages « une approche critique des liens intrinsèques entre terrorisme et mondialisation » depuis le milieu du xixe siècle (4e de couverture) et donc une étude du temps long d’un phénomène complexe, dont les dénominations, les définitions et les perceptions varient dans le temps, dans l’espace mais aussi en fonction du positionnement politique de celui qui l’observe et du résultat obtenu par le mouvement terroriste, souvent en lien avec des groupes politiques non armés ou le soutien d’États tiers. Bien évidemment, la question du terroriste résistant et de la légitimité, parfois obtenue dans le temps long, de l’action qualifiée de « terroriste » à un moment donné est maintes fois évoquée et étudiée dans l’ouvrage (p. 19 notamment). Il s’agit aussi de l’étude du temps long d’un phénomène qui se joue des frontières et des politiques des États-nations pour mieux les dépasser sur des bases ethno-nationalistes, idéologiques ou identitaires, c’est-à-dire les contester et/ou les remodeler. Dans sa dernière phase islamiste, le terrorisme semble même nier l’État et particulièrement les valeurs démocratiques. L’étude s’appuie sur des sources premières et variées, issues des grandes organisations internationales (SDN, ONU, OTAN – dont l’auteure est par ailleurs une grande spécialiste), des archives américaines (CIA) et françaises (ministères des Affaires étrangères, de la Défense), mais aussi sur l’utilisation critique de bases de données qui ont permis l’élaboration de 28 graphiques, cartes et tableaux et d’une bibliographie fournie en langue française et anglaise (p. 378-399). L’auteure, en centrant son étude sur la période qui s’ouvre avec la Révolution française tout en le remplaçant dans l’histoire longue de la pensée et de la philosophie politique (p. 11-41), analyse et interroge, dans une progression concentrique et non chronologique, parfois un peu déroutante voire répétitive, la qualité du lien entre la naissance du « terrorisme » et les différentes phases de la construction de la mondialisation dans ses formes économiques, politiques mais aussi idéologiques et spatiales. Pour ce faire, J. Raflik étudie par la comparaison et la mise en perspective thématique et géographique – des zélotes aux Tigres Tamouls, de l’IRA à l’Irgoun ou encore Daesh, des anarchistes du xixe siècle à l’OLP, aux indépendantistes arméniens ou encore aux Ouïghours –, non seulement le fait terroriste mais aussi ses acteurs, leurs motivations, leurs stratégies, leur financement, leur formation idéologique et armée, leurs histoires personnelles, leurs modes d’action, les liens qui les unissent, le choix des cibles. Mais elle consacre une grand part de son étude aux réponses coordonnées ou non que ces attaques provoquent dans les États visés, et particulièrement les démocraties libérales qui sont en peine de définir le terrorisme tout comme elles sont en peine de concilier le respect des libertés avec la nécessité de sécuriser les espaces sur lesquels elles exercent leur souveraineté. Des lois scélérates contre l’anarchisme au Patriot Act, l’auteure insiste sur l’ad-hocisme, la construction au cas par cas, dans l’urgence et souvent a posteriori, des réponses données au fait terroriste et à l’absence de définition juridique et de coordination internationale malgré les tentatives presque complètement abouties de la SDN pour créer une Cour pénale internationale chargée du jugement des terroristes, à l’heure où l’attentat suicide n’était pas encore un mode d’action privilégié par ceux qui usent de l’arme de la terreur. Ainsi cette ambitieuse histoire du terrorisme est une histoire totale, aux confins de la philosophie politique, du droit, du droit international, de la sociologie, de la psychologie sociale et évidemment de l’histoire et particulièrement de l’histoire des relations internationales. Elle est aussi une histoire qui s’engage sur la longue durée même si l’auteure nuance les réponses qu’elle donne aux questions qu’elle pose et doute elle-même – nous y reviendrons – des typologies qu’elle propose et qui servent pourtant de cadres utiles à sa réflexion. I. À retenir. Pour penser le terrorisme 1) Une typologie En conclusion de l’ouvrage, l’auteure confirme et affine la typologie des terrorismes utilisée et travaillée tout le long de l’ouvrage. Elle distingue trois groupes qui ont pour caractéristiques communes d’être à la fois internationalisés, transnationalisés et globalisés, non sans une force décuplée dans le cas du terrorisme contemporain qui bénéficie des réseaux de la dernière génération de la mondialisation pour s’affirmer.

Le terrorisme révolutionnaire, des anarchistes à l’extrême gauche européenne des années 1970, entend poursuivre la révolution par d’autres moyens (p. 356), en misant sur les actions individuelles pour faire réagir les masses devenues amorphes dans le processus de démocratisation et d’industrialisation et renverser l’ordre établi. Pour l’auteure, ce terrorisme a peu de portes de sortie, et notamment pas la capacité de négociation avec ce qu’il souhaite renverser. Ceux qui la composent ont pu transiger sur certains points et évoluer vers la criminalité, le mercenariat, les forces d’appui dans les mouvements de décolonisation ou… l’embourgeoisement. Le terrorisme ethno-nationaliste a beaucoup de points communs avec le précédent et a pu bénéficier de son aide logistique et de son discours au xxe siècle, même si cette famille de terrorisme est née dans le sillage du mouvement libéral du xixe siècle et dans la lutte des peuples pour le droit à disposer d’eux-mêmes. Aussi les inspirations varient, de droite à gauche. Ici le terrorisme est plus « une tactique qu’une stratégie » et la voie politique de négociation est ménagée et possible au point d’aboutir à une étatisation légalisée du mouvement terroriste. Le terrorisme identitaire constitue le troisième groupe. Il est plus complexe à définir car il recoupe de nombreux mouvements déjà apparentés au groupe « ethno-nationaliste » à commencer par les Kurdes. Ici se mêlent aussi les Black Panther, les terroristes slaves des Balkans au xixe siècle et le terrorisme islamiste. Mais dans ce dernier cas, l’auteure apporte une nuance essentielle qui fait réfléchir du reste à la validité de cette dernière classification (mais comment en proposer une qui ne fasse pas polémique ?) : le terrorisme islamiste est le premier à construire l’identité autour d’une religion pour pouvoir l’étendre, non pas régionalement, mais bien de manière universelle. En outre, le terrorisme islamiste est la première forme de terrorisme dans l’histoire qui n’est pas née en Occident et de ses valeurs ou idéologies. Au contraire. Et c’est peut-être ici qu’il aurait fallu placer avec plus de force la rupture fondamentale dans l’histoire longue du terrorisme. 2) Comprendre le « moment terroriste » et son évolution Pour l’auteure, le terrorisme doit être pensé dans la durée et est fait de trois temps :

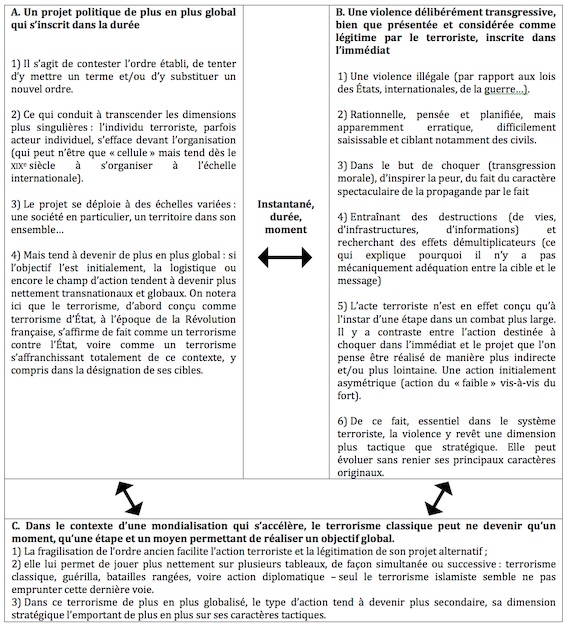

Aussi ce qui peut être perçu comme un échec à court terme peut être une étape vers la victoire à long terme. Et vice et versa. De même, « le terrorisme ne doit être compris que comme un élément d’un processus susceptible de revêtir, pour un temps ou de façon durable, d’autres formes », et l’erreur est de focaliser sur l’instant ou sur la violence. L’auteure propose d’ailleurs en conclusion ce schéma pour interpréter l’évolution du terrorisme international et le définir (p. 365-366).  Schéma d’interprétation de l’évolution du

terrorisme international (xixe-xxie siècle)

Schéma d’interprétation de l’évolution du

terrorisme international (xixe-xxie siècle)

Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Paris, Gallimard, 2016, page 366 La genèse du mot « terrorisme » – d’abord associé le plus fréquemment à la Terreur d’État avant de glisser à l’action violente du peuple contre l’État dans le cadre du terrorisme anarchiste – puis la multiplication de son usage, mais également des approches de la recherche, qualifiée de « balkanisée », sur ce phénomène, font l’objet du début de la passionnante partie d’ouverture de l’ouvrage (Prolégomènes - La difficile émergence d’un sujet). Cette dernière porte et finalement annonce l’ensemble des pistes et problématiques ensuite travaillées dans les trois parties qui constituent le corps de la thèse et qui visent à confronter les approches pour aboutir, par l’histoire, à une proposition de définition de l’objet « terrorisme ». II. D’hier à aujourd’hui : de l’international au global Dans cette partie intitulée « d’hier à aujourd’hui : de l’international au global », Jenny Raflik pose comme affirmation liminaire que « le terrorisme est opportuniste » (p. 65). Et il l’est en matière d’espace dans un monde de plus en plus ouvert. De manière schématique, du milieu du xixe siècle à aujourd’hui, à un terrorisme national puis transnational [4] qui se déploie à l’échelle infra-étatique – les anarchistes, les régionalistes/indépendantistes – aurait succédé un terrorisme qualifié d’international sur fond de Guerre froide dans lequel s’impliquaient directement des États, notamment l’URSS et plus encore la Libye de Kadhafi – soutiens idéologiques, logistiques et financiers, voire commanditaires –, pour enfin voir se déployer aujourd’hui « un terrorisme global ». Ce dernier serait porté par des réseaux hiérarchisés mais ouverts, aux ramifications mondiales, et des hommes qui s’affranchissent de leur identité et de leur nationalité pour un idéal universel, en l’occurrence l’islam radical. Mais si l’auteure pose cette chronologie tout en affirmant la singularité du terrorisme actuel dans sa volonté globale, elle montre surtout que l’action terroriste, quelles que soient les périodes considérées, déploie son action en se jouant des échelles et des acteurs qui agissent à ces échelles. Ainsi la « globalisation du terrorisme » est inhérente au fonctionnement de celui-ci. Les mouvements nationalistes du xixe siècle ont débouché sur des solidarités transnationales (« Jeune Europe » de Mazzini) ; l’anarchisme, qui se veut global dans son objectif – le renversement de la société bourgeoise – a joué des réseaux transnationaux et internationaux mais aussi des initiatives et des opportunités locales de ses acteurs ; l’IRA dispose dès le xixe siècle de l’appui des Irlandais d’Amérique du Nord et les groupes terroristes des années 1960-1980, si différents dans leurs objectifs (OLP, IRA, ETA, Armée de l’Étoile rouge japonaise, Bande à Baader, Tigres Tamouls, etc.) ont de même établi des connexions entre eux (camps d’entraînement de l’OLP en Jordanie puis au Liban, qui ont servi aux sandinistes comme aux militants de la Bande à Baader, appui opérationnel, etc.) ou usé de la mondialisation grise (trafic de drogue) pour se financer. Et de conclure que « l’originalité de la période suivant les attentats du 11 septembre tient sans doute plus à l’organisation d’une mouvance qui n’est pas née en Occident ; à la prise de conscience que nous vivons désormais dans une ère globale : ainsi qu’un discours ayant conduit à déclarer une guerre planétaire au terrorisme » (p. 95). La construction de ce discours et plus largement de la lutte antiterroriste dans son articulation nationale/internationale/globale fait l’objet d’un second chapitre. En prenant ici le point de vue des États confrontés à des formes de moins en moins nouvelles de violences politiques, Jenny Raflik donne à comprendre les raisons pour lesquelles la lutte antiterroriste s’est révélée jusqu’ici proprement inefficace, prise dans les calculs politiques et intérêts nationaux qui poussent parfois certains États à légitimer des mouvements terroristes, à l’image d’une Russie qui soutient à la fin du xixe siècle les Arméniens pour mieux affaiblir l’Empire ottoman. L’application à géométrie variable du droit de l’extradition ou des politiques d’asile en fonction de ses intérêts et calculs politiques participe alors également de cette difficulté à faire émerger une définition et une volonté politique claire et univoque. Néanmoins, de premiers pas en direction d’une législation internationale sont faits à partir de la fin du xixe siècle et notamment à partir de 1898, date à laquelle une conférence anti-anarchiste est convoquée pour répondre à l’assassinat de l’impératrice d’Autriche qui suit celui d’Alexandre II en 1881 ou encore celui de Sadi Carnot en 1894. Méconnue, J. Raflik réhabilite son importance (p. 99 sqq.) et rappelle qu’elle est le premier moment où les États européens perçoivent la nécessité de coopérer face à une menace identifiée dont la caractéristique est de les dépasser individuellement. Une deuxième impulsion est donnée dans les années qui suivent l’assassinat de McKinley en 1901 ; en franchissant l’Atlantique, le terrorisme se mondialise réellement et, en retour, incite à la mondialisation de sa lutte sous l’impulsion américaine. Mais l’essoufflement même du mouvement anarchiste renvoie le sujet au second plan dès les années 1910 et le recours aux législations nationales d’exception est alors la règle. C’est donc finalement la SDN qui s’attelle à définir en droit le terrorisme pour la première fois entre la CIUDP (Conférence internationale pour l’unification du droit pénal) de 1927 (p. 111 sqq.) et la proposition de convention de 1935, dont le texte est reproduit p. 113-114. L’assassinat de Barthou et du roi Alexandre en octobre 1934 motive même la SDN à aller plus loin que la définition du terrorisme pour ouvrir la voie à une future CPI (convention de 1937) [5], malgré les réticences toujours présentes de nombreux États soucieux de se garder la possibilité de jouer de leur législation nationale sur l’extradition ou l’asile pour servir leurs intérêts. L’ONU en revanche se garde de reprendre le sujet ; le contexte international de Guerre froide, la particularité des mouvements terroristes souvent liés aux problématiques de décolonisation et identifiés comme des groupes luttant pour l’autodétermination de leur peuple annihilent ses moyens d’action. Mais il n’en reste pas moins que l’organisation internationale produit quelques conventions visant à dénoncer et lutter contre les prises d’otage ou la détention d’explosifs. À partir de 2000, c’est au financement du terrorisme que l’ONU s’attelle pour s’attaquer en amont au problème. Le 11 septembre constitue alors une éphémère rupture en rendant nécessaire aux yeux des opinions publiques et donc des États une réponse coordonnée dont le soutien de Bush à Poutine dans sa lutte contre les Tchétchènes semble témoigner. Toutefois, cette « internationale de la lutte antiterroriste », marquée par le discours sur le choc des civilisations, est sévèrement interprétée par l’auteure pour ce qu’elle induit comme tensions entre alliés mais aussi comme changement en matière de droit en légitimant d’une certaine façon les terroristes qui aiment se voir et se penser comme des armées régulières d’un combat légitime (voir aussi le chapitre 9 « la lutte antiterroriste, guerre ou action policière ? ») : En présentant l’Occident dans son ensemble comme la victime des attentats islamistes, [la thèse du « choc des civilisations »] appelait tout à la fois à une réaction de l’ensemble des pays potentiellement visés et à une solidarité des personnes, pays et peuples susceptibles de soutenir l’idéologie islamiste. Ce faisant, elle contribuait à transformer l’action terroriste en djihad et la lutte antiterroriste en guerre défensive. Insufflée par la politique américaine, l’évolution du vocabulaire faisant passer le terrorisme du domaine de la criminalité à celui de la guerre se retournait contre ses auteurs (p. 129). Au-delà du jugement, l’échec de la coalition internationale portée par les États-Unis d’Amérique sur la question irakienne dès 2003 fait constater à l’auteure que « l’évolution de longue durée de la lutte antiterroriste semble inversée par rapport à celle du phénomène terroriste lui-même » (p. 135). III. Aujourd’hui et hier : dynamiques terroristes et mondialisation Dans une deuxième partie intitulée « aujourd’hui et hier : dynamiques terroristes et mondialisation », l’auteure zoome sur la manière dont le terrorisme interroge le territoire et les frontières. Les frontières sont ici comprises dans leur sens le plus large : elles sont certes spatiales, étatiques mais aussi sociales (notamment dans le cadre du terrorisme anarchiste) et économiques. Sont donc ici travaillés non seulement le rapport du terroriste à l’espace géographique, déjà largement évoqué en première partie, mais aussi la position socio-économique occupée par le combattant dans la société qu’il combat. Cette réflexion, un peu déroutante, voit se succéder réflexion sur les territoires (chap. 5), portraits de combattants (chap. 6) et effets de la mondialisation et de ses outils sur la recomposition du terrorisme (chap. 7). Finalement, si cette partie est bien moins dense que la première partie de l’ouvrage et semble travailler et énoncer parfois des vérités – certains diront des banalités [6] –, sans lien apparent entre elles, elle n’en est pas moins dense en pistes de réflexion, plus originales et dérangeantes qu’à première vue. Résumons. Dans un premier temps, l’auteure s’interroge sur le lien entre terrorismes et frontières spatiales et formule une première évidence que le « terrorisme a toujours dépassé les frontières… » Mais la question cruciale est de savoir lesquelles, dans quels buts et avec quels usages. Le rapport à l’espace du fait terroriste est beaucoup plus complexe que cette simple affirmation et permet de revenir notamment sur deux séries de questions qui sous-tendent l’ouvrage :

Ainsi la question du lien de l’action terroriste à l’État est d’abord posée. On parle donc de l’État quand il est contesté comme dans le cas des mouvements nationalistes/régionalistes et/ou de décolonisation qui luttent contre une « occupation », contre des frontières étatiques établies pour en créer de nouvelles, à l’image des Basques de l’ETA ou des Kurdes du PKK [7]. Tous s’appuient à la fois sur des méthodes terroristes mais aussi sur des outils politiques plus classiques et souvent plus opérants à long terme (parti politique, propagande, etc.). Terroristes pour les États qu’ils combattent, certains de ces mouvements ont pu prétendre dans l’histoire au statut de résistants ou de « combattants irréguliers » – tel qu’il a été défini par la convention de la Haye de 1899, repris par la convention de Genève de 1949 – et s’imposer ensuite comme légitimes une fois le combat gagné. On parle ensuite de l’État fantasmé comme dans le cadre du terrorisme islamique rêvant un califat mondial que le singulier « État islamique » voudrait annoncer. On parle enfin de l’État quand il est lui-même acteur de terrorisme, ce qui marque d’ailleurs selon J. Raflik une situation d’infériorité de cet État (p. 152). Puis vient la question du lien au territoire des terroristes. On montre ici que ces mouvements ont besoin de territoires et finissent par « créer des formes de réappropriation territoriale spécifique » (p. 155) voire de « reterritorialisation » nécessaire à l’identification d’un ennemi – opposition Orient/Occident – ou à l’organisation d’une nouvelle société (p. 164). Cette ambivalence du lien à l’espace se voit dans le choix des cibles, dans la glorification d’un territoire voire d’un paysage censé symboliser l’âme d’un peuple ou d’un combat, mais aussi dans l’utilisation réfléchie à des fins logistiques et politiques des lieux cibles des actions mais aussi de leur préparation. Finalement le terroriste joue de multiples espaces qui ont chacun leur place dans une hiérarchie et une fonction dans les processus (partie I). On distingue ainsi « [les lieux] voués à l’action, à la fuite, au financement ou pouvant servir de base arrière… » (p. 161). Si l’auteure évoque avec précision cette question par l’exemple des mouvements palestiniens qui ont même fini par créer un État dans l’État libanais (p. 165-172), la traque de Salah Abdeslam ne fait que légitimer cette manière de voir et penser l’espace de l’action terroriste. Dans un deuxième temps, l’auteure s’intéresse au terroriste lui-même. La transition avec le chapitre précédent est un peu surprenante voire peu évidente mais l’analyse se justifie pour l’auteure dans sa volonté de discuter l’image du terroriste « victime de la mondialisation » (p. 175), c’est-à-dire victime des inégalités, des frustrations, des peurs et des incertitudes identitaires qu’elle aurait générées en abolissant les repères traditionnels et en recomposant les hiérarchies spatiales et sociales à l’échelle des classes sociales comme des États. Or les dénonciations de ces mutations sont, à des degrés divers, au cœur de la propagande de tous les mouvements et le moteur du choix des cibles [8], entretenant le mythe tenace du terroriste « Robin des Bois » (p. 179), propre à justifier et légitimer son action et surtout sa violence (p. 183). Partant de cette violence revendiquée, J. Raflik s’interroge rapidement sur la personnalité de ceux qui peuvent en user pour la glorifier. Passant sur les débats – forcément partiaux et psychologisants – qui visent à mesurer le degré éventuel de folie ou de défaut de socialisation des terroristes (p. 183-185), l’auteure préfère s’intéresser aux données quantitatives pour dresser un portrait du terroriste type, finalement – et on s’en doutait un peu – impossible (p. 187) [9]. Malgré tout, de nombreux graphiques et tableaux permettent à l’auteure de prouver – et ce n’est pas rien – que « le terroriste n’est pas forcément un homme pauvre, analphabète et seul » (p. 202). Ainsi, il peut être une femme, au point que le terrorisme peut être présenté comme un outil de l’émancipation féminine, à l’exemple des terroristes allemandes d’extrême gauche qui disaient s’affranchir de leurs conditions bourgeoises (p. 200). Il est souvent issu de la classe moyenne, même s’il peut se sentir en décalage avec la société qui l’entoure au point de parler d’un « exilé de l’intérieur ». Il est de plus en plus qualifié dans la mesure où les techniques utilisées pour perpétrer l’attentat nécessitent des compétences de plus en plus pointues (informatique, chimie, logistique). Il s’appuie enfin généralement sur un groupe, le plus souvent familial, amical, associatif ou diasporique : cette structure communautaire à plusieurs niveaux lui sert d’ailleurs souvent de porte d’entrée dans la radicalisation mais aussi de porte de sortie pour opérer et se cacher. En bref, la pauvreté, le sous-développement, le sentiment d’exclusion, la solitude, ou la revendication religieuse ne suffisent pas à comprendre le basculement de jeunes dans l’action terroriste. Elles ne sont pour l’auteure que des éléments de l’instrumentalisation et relayer ce type de propos lui semble dangereux. Pour elle, les terroristes ont pour points communs de disposer « de potentiels et de frustrations » (p. 209) dont ils usent de manière réfléchie avec opportunité. Le dernier chapitre de cette partie revient (trop) rapidement sur les aspects techniques et logistiques nécessaires à l’organisation terroriste. Ainsi en rappelant l’évolution de l’utilisation des techniques opératoires (de la machine infernale de Fieschi et Pépin de 1833 au cyberterrorisme) et des vecteurs des armes portées tout au long des vagues d’industrialisation, l’auteure montre que « les progrès technologiques, […] ont favorisé la diversité des actes terroristes, […] accru leur efficacité et […] suscité une forme de radicalisation » (p. 217). Toutefois, comme dans de nombreux autres métiers, ceci a nécessité une professionnalisation du terroriste qui doit être formé à l’acte pour lequel il est programmé. Par là même, il s’insère au sein du groupe dans une hiérarchie de plus en plus stricte où chacun a un rôle. La question de savoir si la mondialisation économique aide le terrorisme est ensuite abordée. Les financements multiples des organisations sont passés en revue, autant qu’il est possible de le faire en si peu de pages. Et si les États semblent s’armer de plus en plus pour lutter contre le blanchiment qui finance les réseaux (criminalisation du blanchiment d’argent en 1988, Patriot Act, établissement de listes d’organisation) et les paradis fiscaux qui les abritent, contribuant ainsi à replacer le « politique au cœur du pouvoir économique » (p. 229), l’auteure pointe rapidement les défauts de ce système en rappelant d’une part le manque de coordination internationale, et d’autre part que beaucoup des attentats les plus meurtriers de l’histoire récente ont coûté moins de 10 000 euros et restent donc sous tous les radars de contrôle du système financier. Le lien aux médias est ensuite abordé en quelques pages alors qu’il est l’outil nécessaire au terrorisme qui cherche à sensibiliser les uns à sa cause – typiquement l’OLP –, à effrayer le plus possible une société pour la déstabiliser mais aussi à séduire ceux qui peuvent basculer. Le choix du lieu et du moment est ainsi toujours conditionné au potentiel médiatique, quelles que soient les périodes. Certes. Dans sa période la plus récente, via les réseaux et notamment Twitter, les organisations peuvent même arriver à maîtriser l’ensemble de la chaîne d’information. On rappelle ainsi que les terroristes qui ont attaqué au Kenya le Westgate ont twitté leur action. Mais il est important de rappeler que l’outil est dangereux à manier : d’abord parce la sensibilisation peut se retourner contre leurs auteurs à l’image de l’émoi causé par l’attentat de septembre 1972 à Munich ; ensuite parce que les médias, contrôlés ou non, qui rapportent l’information sont eux-mêmes insérés dans une société qui leur donne une grille de lecture. Le cas des Ouïghours et de son traitement aujourd’hui illustre cette difficulté à nommer ce que l’on voit. À nouveau, le problème de définition revient… Comment définir de manière unique en droit le terrorisme, pourtant mondialisé ? IV. Terrorisme et relations internationales Dans la dernière partie intitulée « terrorisme et relations internationales », l’auteure revient à sa spécialité : les relations internationales, dans lesquelles le terroriste s’est imposé depuis le début du xxie siècle comme un acteur central, un moteur des relations internationales [10] là où il était un figurant, au mieux un second rôle de qualité durant la Guerre froide. La première partie de l’ouvrage avait commencé à aborder cette question ; la deuxième partie a évoqué l’action, parfois indirecte, des États ; la troisième partie vient l’historiciser avec une plus grande précision. Le chapitre 8 commence par discuter utilement – pour qui veut utiliser ces auteurs – les thèses qui se sont affrontées autour du sens à donner au « nouvel ordre mondial » émergeant à la suite de l’effondrement du monde soviétique : celle de Frances Fukuyama et celle de Samuel Huntington (p. 249-256) d’abord [11] ; celle du « concept 11 septembre » formulé par Jacques Derrida et Jürgen Habermas en 2003 ensuite. De cette fine analyse, l’auteure amorce un questionnement visant à mesurer si le 11 septembre constitue effectivement une rupture radicale dans l’histoire du terrorisme et plus largement dans la lutte contre cette menace ; en bref s’il constitue le point d’entrée dans « l’ère de l’incertitude » (p. 260). En fait, la réalité est plus nuancée. Ce que montre J. Raflik est que, d’un point de vue quantitatif, les actes terroristes ont diminué depuis 1989 même si une remontée spectaculaire s’opère depuis 2004 et l’intervention américaine en Irak – qui visait pourtant à lutter contre le terrorisme… Cette première partie du chapitre 8 est l’occasion d’une analyse détaillée – zone géographique par zone géographique – de l’évolution de l’activité terroriste depuis la Guerre froide et aboutit à un triple constat :

Pour comprendre la différence actuelle entre la perception et la réalité du fait, l’auteure – qui, rappelons-le, écrit avant les événements récents en Europe – émet plusieurs hypothèses ; la première tient au « choc » du 11 septembre qui a durablement rendu sensible à la menace islamiste mais aussi fait prendre conscience que tout un chacun était visé par la menace ; la seconde en découle. Le concept de « guerre contre le terrorisme » développé au sortir du 11 septembre a contribué à donner un sens à une multitude d’actions dispersées sur le globe (p. 268-269) et donc renforcé la perception de la menace. Puis J. Raflik analyse dans leur succession la genèse diplomatique des grands mouvements post-1945 qui ont pour point commun de lutter contre le système démocratique et le capitalisme occidental. Elle fait ici apparaître deux mouvements.

La mutation est par là même en cours, du terrorisme vers les « guerres irrégulières » définies par Gérard Chaliand en 2008. Le piège s’est aussi refermé sur les démocraties occidentales. L’auteure est beaucoup plus optimiste que d’autres sur la capacité législative ou idéologique des démocraties à se défendre face à ces ennemis (chap. 9), même si l’idée selon laquelle elles seraient au contraire plus vulnérables à l’attaque et aux chantages en raison de leurs libertés, de la valeur égale qu’elles donnent à chaque vie humaine, du poids de la société civile, des échéances électorales, du droit qu’elles donnent à chacun – y compris aux terroristes – d’être défendu, est tenace. Celle-ci est même clairement énoncée dans le Livre blanc sur la Défense de 1994. Ici encore, l’auteure discute avec nuances sur de longues pages les différentes thèses qui s’affrontent sur le nécessaire degré d’engagement dans la lutte antiterroriste, à la fois sur le plan juridique, policier et militaire ; sur l’exposition à la menace lorsque cet engagement se concrétise et la manière de le gérer ; sur le sens à donner aux lois d’exception, mises en œuvre pour la première fois dans le cadre de la lutte contre les anarchistes, et aux pratiques d’exception, à commencer par le recours à la torture ; sur le dilemme sécurité/liberté à l’heure où les sociétés libérales sont en recherche de sécurité jusqu’à leur alimentation [13] ; ou encore sur l’emploi du mot « guerre » pour qualifier la lutte anti-terroriste. En fait ce qu’elle montre, c’est que les démocraties ont jusqu’ici toujours su repousser la menace par le droit et la législation d’exception mais que l’irruption de l’idée, sous impulsion américaine, d’une « guerre » contre le terrorisme à partir de 2001 a finalement contribué à brouiller leur positionnement et peut-être même les affaiblir durablement en les plongeant dans leurs propres contradictions : Si la lutte contre le terrorisme est une guerre, le terroriste devient un combattant, et non plus un criminel. Cela renvoie au droit de la guerre et non au droit pénal. Or c’est justement la revendication des terroristes, en tout temps. […] La nouvelle rhétorique constitue indirectement une réponse aux attentes des terroristes, qui souhaitent être reconnus comme des acteurs stratégiques, politiquement légitimes (p. 323). Le dernier chapitre intitulé « le terrorisme, stratégie de l’échec » pose in fine la question de l’efficacité de l’action terroriste, qu’il faut toujours considérer dans la très longue durée et non dans le moment de l’action car les objectifs du terrorisme s’inscrivent eux-mêmes dans la longue durée, et misent sur les réactions, l’instrumentalisation des populations. D’ailleurs certains mouvements peuvent chercher l’échec, utiliser l’échec temporaire pour mieux susciter la répression des uns et donc l’adhésion d’autres (cf. Daesh) et s’inscrire dans les cinq logiques stratégiques décrites par A. Kydd et B. Walter [14] : mener une guerre d’usure, intimider, provoquer, détruire, surenchérir. En tout cas, J. Raflik refuse de considérer le terrorisme comme « l’arme des faibles ». En reprenant à la page 336 une citation de Stephen Di Rienzo et Dominique David [15], elle affirme que « nous entrons sans doute dans une ère où c’est l’individu qui dispose du pouvoir de contrainte central » et précise que « la subtilité est de se faire passer pour faible, afin de légitimer un mode d’action illégal, tout en semblant assez dangereux pour faire peur » (p. 336). Mais l’erreur serait de considérer le terrorisme comme isolé. Il n’est à considérer que comme un outil parmi d’autres moyens d’action, politiques, associatifs, etc., qui visent aux mêmes buts et qui doivent être coordonnés. Et dans de nombreux cas, les branches armées des courants nationalistes notamment se sont dissoutes ou du moins ont renoncé au terrorisme pour faire place aux branches politiques (Fatah, ETA, etc.) et même ouvrir la voie à un processus d’étatisation – on en revient à la deuxième partie. Néanmoins la mouvance islamiste actuelle tend vers une autre évolution, du terrorisme à la guerre quasi-classique, en s’implantant sur des territoires faillis et en bénéficiant d’un recrutement internationalisé de ses combattants (p. 344). |

||||||||||||

|

AUTEUR Stéphanie Leu Docteure en histoire contemporaine Professeur d’histoire, géographie et géopolitique en classe préparatoire ECS (Paris, lycées Carnot et Chaptal) |

||||||||||||

|

ANNEXES |

||||||||||||

|

NOTES

[1]

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Sciences-humaines/Terrorisme-et-mondialisation.

[2]

Ce prix récompense un jeune chercheur ayant produit un essai

dans le domaine de la philosophie politique. Le jury est

présidé par le professeur Pierre Manent.

[3]

Voir : Gérard Chaliand et Arnaud Blin (dir.), Histoire du terrorisme, Paris, Fayard, 2015.

[4]

Le mot « transnational » est largement

discuté. L’auteur revient sur ces débats de

manière détaillée (p. 65-66)

[5]

Une définition est alors donnée du terrorisme :

« L’expression “actes de terrorisme”

s’entend des faits criminels dirigés contre un État

et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des

personnalités déterminées, des groupes de personnes

ou dans le public ». Cité p. 122.

[6]

Comment nier que le terrorisme actuel se nourrit des

« vides » et s’implante territorialement

sur des « États défaillants » ou

qu’une bombe aura plus d’impact dans une gare que dans

un champ (p. 148-149 ; p. 157) ?

[7]

Le cas des Tamouls qui remettent en cause la totalité de

l’État sri-lankais aux mains du pouvoir cinghalais de

Colombo est également évoqué.

[8]

On pense ici à l’assassinat de Hans-Martin Schleyer, le

patron des patrons allemands, ancien nazi notoire, par la

Fraction Armée rouge allemande en 1977.

[9]

Le champ de recherche reste ouvert.

[10]

Preuve de ce changement, l’auteur note que des outils et

acteurs de Guerre froide se sont reconvertis dans la lutte

antiterroriste, à commencer par les services de renseignements

et particulièrement le FSB russe.

[11]

Fukuyama annonce certes « l’universalisation de la

démocratie libérale occidentale comme forme finale de

gouvernement humain » mais précise – et

tout le monde l’a certainement oublié – que

la « fin de l’histoire » implique

aussi, dans le moyen terme, que « le terrorisme et les

guerres de libération nationale continueront de

représenter un chapitre important de l’ordre du jour

international ». Frances Fukuyama, La fin de l’histoire ou le dernier homme, 1989.

Cité p. 250-251 du livre de J. Raflik. Huntington

qui répond en 1993 aux thèses de Fukuyama rappelle, avec

d’autres et notamment Derrida, qu’oublier l’islam

est une erreur essentielle et vient contester l’optimisme de

Fukuyama, espérant la victoire certaine, même à

longue échéance, des valeurs des démocraties

occidentales.

[12]

La figure de Carlos symbolise cette transition, du terrorisme

d’extrême gauche à l’islamisme.

[13]

La citation de Michel Foucault citée p. 310 datant de

1977 est particulièrement pertinente.

[14]

Andrew H. Kydd et Barbara F. Walter, « The Strategies of

Terrorism », International Security, vol. 31,

n° 1, 2006, p. 49-80. Mentionné page 336.

[15]

Stephen R. Di Rienzo et Dominique David,

« Terrorisme : une forme inédite

d’expression de la puissance », Politique

étrangère, n° 2, 2006, p. 375-384.

|

||||||||||||

|

RÉFÉRENCES Pour citer cet article : Stéphanie Leu, « Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Paris, Gallimard, 2016, 416 p. », Territoires contemporains - nouvelle série [en ligne], 9 mars 2018, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html. Auteur : Stéphanie Leu. Droits : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC/credits_contacts.html ISSN : 1961-9944 |

||||||||||||

|

OUTILS |