Interdisciplinaire de

Recherche

"Sociétés, Sensibilités, Soin"

UMR 7366 CNRS-uB

| Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin" UMR 7366 CNRS-uB |

|

Transversales |

| Crises, précarité/fragilité | |||||||||||||||||||

| Trois propositions précaires : Le carrefour, le « vertical settlement » et l’habit comme lieux où les images en migration se côtoient et se façonnent | |||||||||||||||||||

| Katja Gentric et Achille Komguem Kamsu | Résumé | Mots-clés | Sommaire | Texte | Auteur | Notes | Références | ||||||||||||||||||

|

Haut de page RÉSUMÉ Sous quelles conditions une notion issue des sciences sociales, comme celle de la précarité, peut-elle devenir opérationnelle pour une démarche d’art contemporain ? L’art basé sur une question sociale doit savoir éviter plusieurs écueils, trouver un équilibre entre recul et implication pour contrevenir d’une approche compassionnelle et néanmoins faire une véritable contribution au débat esthétique. L’objectif de la recherche proposée ici est de saisir, à travers l’étude de trois cas, l’articulation de la précarité comme moteur d’une démarche artistique plurielle.Trois projets artistiques issus du Ghana, du Cameroun et de l’Afrique du Sud servent ainsi de point d’entrée de cette analyse. Comme sous-parties de sculptures et d’installations, Zohra Opoku utilise des débris de structures de fortune trouvés à Accra (planches assemblées, fragments de stands de marché ou d'habitations, mobilier improvisé pour activités informelles etc.). Le public est invité à « habiter » ces sculptures ou à s'en vêtir. Travaillant à partir du Cameroun, Achillekà Komguem mène des enquêtes (voyage, immersion et dialogue) dans un processus qui prend comme forme finale un livre d’artiste et/ou une installation intermédia. « Dark City » est un projet initié par un collectif d'artistes sud-africains (Hariwe, Jono Wood, Dirk Chalmers) autour d’un immeuble du centre-ville de Johannesburg, occupé par des habitants clandestins et coupé des services sanitaires de la ville. Artistes et habitants élaborent conjointement des protocoles d’architecture participative. Du processus émergent de nouvelles formes de visualisation, à même de représenter le vécu des habitants de « Dark City » dans l’imaginaire public. L’étude convoque l’observation participante pour examiner le travail des trois artistes choisis. Ils ont la particularité d’avoir adopté une situation trouvée comme point de départ d’une enquête, d’avoir su saisir la matérialité de cette situation précise et ensuite d’avoir su transformer cette recherche permanente d’équilibre en moteur qui entraine leur projet artistique. Ils ne proposent pas de remarque « sur » une situation sociale, mais travaillent avec et de par l’intérieur de cette situation. |

|||||||||||||||||||

Haut de page

|

|||||||||||||||||||

SOMMAIRE

|

Haut de page |

|

|

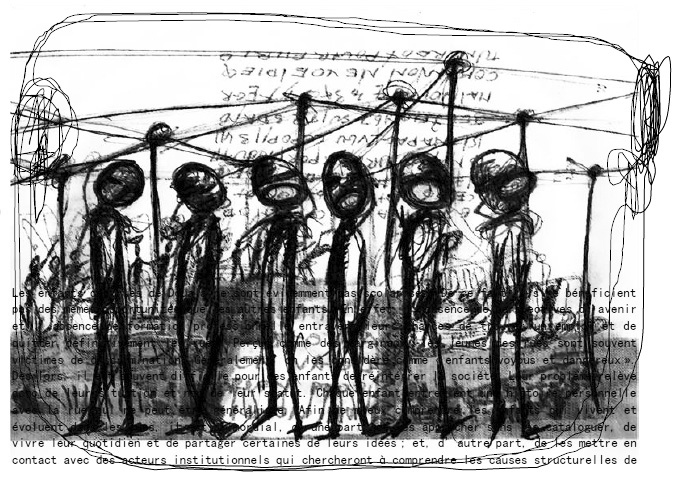

Trois remarques en préambule : 1. Trois propositions artistiques sont à l’origine de cette recherche. Il s’agit du travail de l’artiste germano-ghanéenne, Zohra Opoku[1], de l’artiste camerounais Achillekà Komguem[2] (co-auteur de ce texte) et d’un collectif sud-africain, se composant d’un architecte, d’un photographe et d’un cinéaste : Harold Johnson[3] (Aka Hariwe), Jono Wood et Dirk Chalmers, qui ont élaboré conjointement un projet d’intervention dans l’espace public sous le nom de « Dark City »[4]. 2. Ces trois ensembles de travaux ont été choisis pour leur lien avec la notion de « précarité ». À travers leur description ainsi que leur contextualisation philosophique et socio-politique nous montrerons que la précarité s’avère être une notion à multiples facettes qui peut être considérée comme une problématique clef de l’art de l’extrême contemporain (post 2000). 3. Nous écrivons ce texte « à deux voix ». Achille Komguem Kamsu se trouve à Maroua, au Cameroun, alors que Katja Gentric se trouve à Paris, en France. Il s’avère que chaque aller-retour entre l’Europe et l’Afrique permet d’enrichir la réflexion sur ces positions. Introduction : La « crise de l’art contemporain » ? – Et trois propositions précaires pour y faire face ? La crise de l’art contemporain[5], titre du livre d’Yves Michaud sorti en 1997, a depuis sa parution été maintes fois cité et critiqué[6]. Prenant comme point de départ un débat nourri dans la presse grand public par quelques spécialistes de l’art contemporain, Michaud passe en revue le système de l’art contemporain français, auquel il participe, en concluant qu’il s’agit plutôt d’une crise de la « représentation de la fonction de l’art[7] » qui soulignerait en fin de compte l’interdépendance entre société et aspects culturels. En même temps que de faire partie intégrante de la crise sociale, celle de l’art contemporain met en évidence certaines évolutions irréversibles de la société. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, certains aspects de ce débat s’articulent différemment.Un aspect, qui s’est accentué sous le signe des aléas sociaux engendrés par les postures néo-libérales[8] qui raisonnent dans la suite des logiques colonisatrices[9], est la question de la pertinence de l’art pour les réalités du monde contemporain. En 1997, Yves Michaud voyait la crise de l’art comme celle de la fin de l’utopie de l’art laissant la place à une démocratisation de la culture[10]. Partie intégrante de cette démocratisation est l’omniprésence de l’image dans le monde médiatisé (c'est-à-dire la publicité, les médias sociaux, la communication dans l’espace public, le cadre familial). Les modes de production des images s’étant depuis multipliés à une vitesse exponentielle[11], il appartient aux « professionnels de l'image » – artistes, historiens d'art, chercheurs dans les disciplines annexes – d’analyser les pratiques qui y sont liées, afin de gagner en lucidité quant à l'impact que ce flot d'images exerce sur chacun[12], et aux façons dont l'image est exploitée pour des fins politiques, commerciales etc. Qui plus est, la société contemporaine ne peut pas ignorer certaines réalités comme par exemple celles des migrants, des sans-abris, des inégalités sociales, de la pauvreté, de la xénophobie ou l’impact de l’activité humaine sur l’écosystème. Les réalités du quotidien sont doublées par l’imaginaire[13] à travers lequel les individus se les représentent, par lequel ils se les expliquent et par lequel ils motivent leurs façons d’agir. Il appartient aux professionnels du milieu de l’art de veiller à ce que leurs méthodes restent sensibles à la grande fragilité éthique liée à ces démarches. La bonne mesure entre recul et implication affective est très difficile à maintenir. Avec Judith Butler[14] il est possible de distinguer d’une part, une sollicitation à laquelle on est fatalement redevable, et, d’autre part un état où celui qui regarde est paralysé, débordé par une image. Expliquons ceci à travers la notion du « poverty porn », très fréquemment évoquée dès que les artistes abordent la question des inégalités sociales. La notion de poverty porn, introduite en 1981 par Jorgen Lissner[15], a pris racine dans le domaine des représentations avec la famine survenue en Ethiopie. Les ONG et les institutions internationales s’en sont servies – et s’en servent encore – pour émouvoir le public occidental et, le cas échéant, recueillir des dons. Il s’agit en l’occurrence des représentations médiatiques qui exploitent la condition des pauvres dans le but de générer la sympathie nécessaire pour vendre une idée et récolter des fonds. Une tactique qui peut se révéler efficace pour certaines organisations, qui n'hésitent pas à représenter tout un continent comme s'il n'était qu'un immense bidonville. Ces images sont problématiques, en ce qu’elles contribuent à ne montrer les pays concernés que sous le seul angle misérabiliste. Ce type d’image représente les individus comme victimes, sans respecter leur droit de choisir de quelle façon ils souhaiteraient être représentés[16]. Le travail de Patricia Hayes ou de Marietta Kesting[17] émet, en revanche, l’hypothèse d’une histoire sociale à travers l’analyse de la photographie qui permettrait d’accéder à des parties obscures de l’histoire. Kesting démontre l’importance de ne pas laisser de côté les représentations « difficiles » du cas sud-africain, où une forme de black-out médiatique était volontairement mise en place et entretenue par un État totalitaire. De ce point de vue, la nécessité d’affiner le vocabulaire qui permettrait de parler de situations extrêmement précaires se présente comme une urgence. La précarité : définition provisoire Dans son utilisation courante la notion de précarité renvoie à une situation d’insécurité matérielle et même à des situations de manque extrême. Qu’est-ce qui permettrait de revendiquer ce mot comme une catégorie esthétique ? Provenant de l’étymologie latine precarius[18], la précarité est synonyme de dépendance à l’égard d’une puissance tutélaire, qui peut nous accorder ce que nous sollicitons d’elle comme nous le refuser et qui peut aussi nous le retirer à tout moment après nous l’avoir accordé. D’où l’idée selon laquelle ce qui est précaire est mal assuré et mal établi. Ainsi la précarité indique toute situation de confinement de l’individu dans un état de dépendance envers les hommes et/ou la nature ; des moments d’instabilité, de turbulence et de fragilité générale ou partielle. Dans sa relecture de la notion de précarité dans le cadre d’une éthique de la cohabitation, Judith Butler[19] démontre, à partir des travaux d’Emmanuel Levinas[20], que la précarité est une condition préalable de la sociabilité. De se laisser affecter, de subir la condition par laquelle l’autre peut nous toucher, signifient admettre que « cela me regarde ». Le corps, s’exposant ainsi, devient conscient de sa propre vulnérabilité et précarité. Dans ce sens la précarité fait également référence à la situation éthique difficile qui découle de ces questions. Les trois propositions artistiques à l’origine de notre étude peuvent être qualifiées de « précaires » suivant ce double sens : elles s’intéressent à des situations où des membres de la société vivent dans des situations précaires, mais par le même geste ces enquêtes d’artistes acceptent et assument leur propre précarité éthique. I. Achillekà Komguem – à l’épreuve des carrefours croisant vies et médias Travaillant depuis le Cameroun, Achillekà Komguem mène des enquêtes (voyage[21], immersion et dialogue) avec pour point focal les rues et les carrefours ; ce processus prend comme forme finale un livre numérique[22] qui peut être montré comme installation intermédia.D’après une analyse structurelle du tissu socio-économique de la ville de Douala, Achillekà Komguem fait le constat de l’intensité des forces émotives qui gravitent dans les carrefours et rues de la ville et choisit stratégiquement de s’immerger dans ces lieux. Il s’agit du carrefour Ndokoti au quartier Ndokoti et du carrefour Nelson Mandela au quartier Ndog-passi connu sous le nom de carrefour maman j’ai raté ma vie[23]. Komguem décline une méthodologie d’enquête qui l’amène à identifier sept « figures » de la précarité urbaine[24] : les mototaximen, les enfants de la rue, les retraités, les prostituées, les chômeurs, les effets de la promiscuité et l’émeute de la faim de février 2008. Il travaille à partir d’un échantillon global de 69 personnes, fait 90 croquis et 150 photographies. Les informations ainsi récoltées (entre autres des entretiens, des récits de vie et des observations) entrent dans un processus de convergence des médias[25] : l’écrit (les questionnaires), éventuellement des images récupérées sur internet, des photographies de type documentaire prises par les soins de l'artiste, des croquis/dessins et des peintures. Ces différents supports seront ensuite digitalisés et présentés sous forme de livre numérique et de livre d’artiste. Komguem observe la migration de l'image à travers ces medias et il en déduit sa technique qu'il appelle « médiartisme » (médiartisme[26] ou esthétique d’une démarche intermédiatique[27]). Le médiartisme est une approche artistique qui vise à scruter les phénomènes de connexions médiatiques comme des lieux fertiles d’exploration de la poétique des médias et des dispositifs afin de mettre en forme de nouvelles réalités dans une logique de coprésence et d’intrications médiatiques. La dialectique évoquée est alors celle des hybridations médiatiques, c’est-à-dire des constructions qui associent la forme, l’image, le son ou le texte. En se positionnant comme un espace de monstration syncrétique et un lieu de transgression des genres, ses œuvres deviennent polymedia[28] et jouent sur de multiples transgressions (formelles et fonctionnelles) pour se définir. À travers un livre d’artiste de soixante pages (vingt-huit peintures, vingt-et-un dessins, sept poèmes, sept interventions directes, un livre numérique de sept minutes, sept séquences vidéo), Komguem montre la suite médiartique de la « figure » des émeutes de la faim survenues en 2008[29]. Cette dernière figure est en quelque sorte l'image qui tire les fils soigneusement mis en place à travers les études des six autres figures dans la situation « médiartique », Les projets sont parfois présentés sur le lieu d’immersion (In) et c’est autour du résultat du dialogue suscité que se met en forme l’œuvre finale (Off).  fig.1 Achille Komguem (Achillekà), FaceDouala, 2017, page 27, 268 x 90 cm, Livre d'artiste

fig.1 Achille Komguem (Achillekà), FaceDouala, 2017, page 27, 268 x 90 cm, Livre d'artiste©Achille Komguem  fig.2 Achille Komguem (Achillekà), 2017, FaceDouala, page 50, 268 x 90 cm, livre d’artiste

fig.2 Achille Komguem (Achillekà), 2017, FaceDouala, page 50, 268 x 90 cm, livre d’artiste©Achille Komguem ’  fig.3 Achille Komguem (Achillekà), 2017, FaceDouala,

page 48, 268 x 90

cm, livre d’artiste

fig.3 Achille Komguem (Achillekà), 2017, FaceDouala,

page 48, 268 x 90

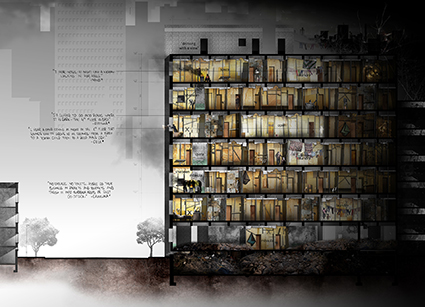

cm, livre d’artiste©Achille Komguem La question est celle de savoir qu’est-ce qui peut faire migration entre les médias, un processus que Komguem décrit à la fois comme une « archéologie », un « chemin de l’“entre”[30]» ou encore un « lieu de transgression médiatique[31]». Que produit cette situation intermédiale ? En quoi est-elle tout à fait exceptionnelle parmi les modes de production ? Un début de réponse pourrait soutenir qu’elle permet une situation d’oscillation qui ressemble à un (dès-)équilibre précaire comme une respiration qui est tout simplement l’essence de la vie même avec toutes ses réalités presque insoutenables. Cette dynamique se trouve particulièrement présente dans une vidéo, filmée sur le carrefour Ndokoti à Douala. Elle montre la circulation des véhicules de toutes sortes et des piétons. Les utilisateurs du carrefour, oubliant les dangers ambiants qui effleurent leur peau trempée de sueur, laissent la vie s’éprouver des étreintes de souffrance et d’efforts fournis au quotidien, pour une maigre pitance. Les utilisateurs du carrefour le « pratiquent » chacun selon son rythme précaire et oscillant[32].  fig. 4 Achille Komguem (Achillekà), Précarité, vidéo, 1 mn 30, 2006 ©Achille Komguem II. « Dark City » : la verticalité d’une ville et de ses imaginaires « Dark City » est un projet de l’architecte Harold Johnson (dit Hariwe) autour d’un « occupied building ». Ce phénomène se produit dans plusieurs métropoles mondiales[34], où les locataires initiaux ont délaissé un bâtiment et où des habitants clandestins prennent leur place. La municipalité coupe progressivement les services : l’électricité, l’eau, etc. En conséquence, les canalisations deviennent défaillantes et l’enlèvement des ordures n’est pas organisé. Les habitants de ces structures vivent sans électricité et sans les mesures d'hygiène nécessaires à une survie en métropole. Un de ces bâtiments, une ancienne manufacture à l’intersection entre End Street et Kerk Street au centre-ville de Johannesburg dans le quartier Doornfontein, était connu sous le nom « Dark City », le plan architectural de la manufacture[35] ne prévoyant pas la nécessité d’un accès à la lumière naturelle selon les normes d’un immeuble d’habitation. Le jeune architecte parvient très progressivement à gagner la confiance des habitants et entame un projet d'architecture collaborative de trois ans, pendant lesquelles les habitants décrivent l'utilisation qu'ils ont du bâtiment et sont à l’origine des solutions d'une architecture équitable.Le projet de Hariwe est vaste, et constitue une évaluation de la situation sous tous ses aspects[36]. Hariwe implémente de simples concepts, issus de séances consultatives, comme par exemple la lampe avec mini panneau solaire[37]. Une grande partie du travail revient à estimer les parties condamnées du bâtiment. La cave est inondée, le rez-de-chaussée, ainsi que les puits des élévateurs et les escaliers des sorties de secours sont entièrement remplis d'ordures. Hariwe inscrit l’état actuel du bâtiment dans le flux historique de l’Afrique du Sud et par rapport à l'infrastructure et socio-écologie de la ville environnante. Elle est le résultat de la ruée vers l’or britannique de la fin du xixe siècle du « migrant labour system » sous le gouvernement nationaliste, inventeur de l'apartheid, des attaques xénophobes accentuées depuis 2008 sous le gouvernement de l’ANC et finalement de la (re-)gentrificaition progressive du centre-ville, voulue par le conseil municipal de Johannesburg. Pour décrire le type de système social et économique qui s’installe dans un bâtiment comme « Dark City, » Johnson introduit le terme de « vertical settlement »[38]. Le « settlement » dans le contexte sud-africain désigne les bidonvilles, en « Dark City » il s'agit en effet d'un bidonville à la verticale. Pour les besoins de notre étude, centrée sur la genèse des images, la démarche de Johnson offre trois moments forts : lors de la phase initiale du projet, Hariwe visite systématiquement un étage après l'autre pour redessiner les plans[39]. Dans ce processus il ne se contente pas du simple dessin technique. Il collectionne des matières premières trouvées sur les lieux (gravats, ordures, ossements, cendres de bois, toiles d’araignée, plumes, peinture écaillée) pour les scanner et ensuite intégrer ces échantillons de textures récoltés in situ au dessin qu’il fera de l’immeuble. Il photographie également les graffiti et les endommagements du plâtrage des murs de chaque étage pour les intégrer au bon emplacement dans le collage final. L’ensemble de la démarche suivie pour compléter ces collages dure dans son ensemble 18 mois, puisque Johnson visite les étages un par un et travaille pendant plusieurs semaines pour compléter chaque section car il reproduit au détail près chaque unité habitée (à raison de plus de 200 unités)[40]. L’indicateur « A » sur le dessin de la face sud du bâtiment du plan en élévation (« South Elevation ») indique la coupe transversale représentée par le dessin en coupe, « Section A ». Dans le langage de l’architecte on se réfère à ce type de dessin comme des « Existing Drawings », c’est à dire qu’ils sont faits pour représenter au plus près les conditions existantes d’un immeuble dessiné.  fig.5 Harold Johnson, « Dark City », South Elevation, collage, mixed-media drawing, p. 72, 2014 ©Harold Johnson

fig.6 Harold Johnson, « Dark City », Section A, collage, mixed-media drawing, p. 73, 2014 ©Harold Johnson Pendant la période où l’architecte dessine au détail près chaque étage, il rencontre ainsi ses habitants qui l’interrogent sur ses raisons d’être là. Au cours de la conversation, il montre un dessin de sa main en expliquant les marques laissées par les évènements de sa vie. Il montre ses cicatrices ou des marques de peinture comme indices de ses activités. Au cours de la conversation les habitants montrent leurs mains, Hariwe en fait un dessin et on parle des indices. Les histoires sont (très) différentes les unes des autres, mais on parle d'utilisation des ressources, de façons d'habiter, de besoins au quotidien, de l'organisation matérielle de la vie – de l'architecture sociale, en effet. Plus tard dans le projet Hariwe introduit des appareils jetables avec flash intégré[41]. Six volontaires entreprennent la documentation de l'architecture de leur étage selon des incitations simples de la part de l’architecte : « un espace commun », « un espace auquel nous tenons », « quelque chose qui se passe la nuit[42] », etc. La démarche de cadrer une photographie oblige, pour un instant du moins, à réfléchir aux raisons pour lesquelles les choses s’agencent ainsi[43]. L’interlocuteur passe ainsi du statut du sujet interviewé à celui du narrateur. Johnson fait la ferme promesse, que ces images ne seront pas divulguées hors du cadre de l’analyse scientifique où les prises de vue sont destinées à faciliter les conversations sur les améliorations possibles du bâtiment. Enfin, le troisième moment intervient pendant des séances d'architecture collaborative où à l'aide de post-it, les habitants interviennent directement sur les plans[44]. Les éléments centraux des réaménagements imaginés sont des puits de lumière que les habitants voudraient faire entrer dans le bâtiment, ils prévoient une forme de trouée diagonale à travers tous les étages qui laisserait entrer le soleil. Pour représenter cette idée, le dessin collaboratif souligne la verticalité du projet. Hariwe fait des propositions et les utilisateurs du bâtiment les corrigent selon les fonctionnements de la communauté.  fig.7 Harold Johnson, 2014, Post-it interactive On-site Design Exercise, video stop-motion

fig.7 Harold Johnson, 2014, Post-it interactive On-site Design Exercise, video stop-motion©Harold Johnson

fig.8 Harold Johnson, 2014, Post-it interactive On-site Design Exercise, video stop-motion

fig.8 Harold Johnson, 2014, Post-it interactive On-site Design Exercise, video stop-motion©Harold Johnson Hariwe ne prend pas de photographies lui-même. Il utilise des plans d'élévation ou les images qu'ont fourni les habitants. Par contre il s'entoure d'une équipe de collaborateurs : un photographe professionnel, Jono Wood[45]et un cinéaste, Dirk Chalmer[46]. Le trio est parfois accompagné d'amis artistes, de réalisateurs, d’ingénieurs, d’animateurs, de chercheurs en anthropologie[47].  fig.9 Jono Wood, Water for Weight, photographie imprimée (PPM 225 gsm), aux dimensions A0-841 x 1189 mm. James, un immigré du Zimbabwe trempe des cartons dans l’eau s’écoulant d’une rupture de conduite s’étant produit à l’angle de rue entre End Street et Kerk Street. Le fait de mouiller les cartons avant de les charger sur son caddy permet de les compacter plus efficacement et d’en transporter plus en un seul aller-retour à l’usine de recyclage, où il les vendra pour quelques centimes. Son caddy, une fois chargé, peut peser 150 kg.

fig.9 Jono Wood, Water for Weight, photographie imprimée (PPM 225 gsm), aux dimensions A0-841 x 1189 mm. James, un immigré du Zimbabwe trempe des cartons dans l’eau s’écoulant d’une rupture de conduite s’étant produit à l’angle de rue entre End Street et Kerk Street. Le fait de mouiller les cartons avant de les charger sur son caddy permet de les compacter plus efficacement et d’en transporter plus en un seul aller-retour à l’usine de recyclage, où il les vendra pour quelques centimes. Son caddy, une fois chargé, peut peser 150 kg.©Jono Wood  fig.10 Jono Wood, Blue Stairs, 2014-2016, photographie imprimée (PPM 225 gsm), aux dimensions A0-841 x 1189 mm

fig.10 Jono Wood, Blue Stairs, 2014-2016, photographie imprimée (PPM 225 gsm), aux dimensions A0-841 x 1189 mm©Jono Wood On montre les « portraits de mains », les collages collectifs, les plans, sculptures représentant les cycles d'occupation, de violence et d’abandon des lieux, on montre des prises de vues et des vidéos[48] etc. mais l'environnement de la galerie résiste. Impossible de déduire une retombée positive de l’exposition, si ce n’est qu’elle s’avère un endroit efficace pour attirer l’attention du public sur certains détails essentiels de la constitution sud-africaine qui stipulent que, quand un bâtiment est habité, même clandestinement, il convient aux autorités de proposer un remplacement avant d’intervenir. À la même occasion Hariwe insiste sur le fait que de s’installer dans un bâtiment délaissé n’est pas une action illégale, puisque la constitution reconnait le droit au logement pour chaque citoyen. Le sort qu’a connu « Dark City » quelques mois après la fin du projet est tout autre. Les habitants sont expulsés une dernière fois, les entreprises de BTP interviennent immédiatement. Le bâtiment assaini est aujourd'hui connu sous le nom de « Beverly Towers »[49] et propose des petits appartements pour des personnes avec les moyens de payer un loyer régulier. Alors que Beverly Towers devient un symbole de la réussite du City Council, les habitants de « Dark City » ont disparu sans que l’on puisse retrouver leur trace. Dans le projet d’Hariwe les images et l’espace entrent dans une réciprocité cyclique, certaines des images ne sont pas celles qui peuvent être véhiculées, alors que d’autres viennent se mettre à leur place. L’espace sans lumière est marquant, les vies qui s’y greffent en deviennent partie intégrante. Les images des mains représentent à la fois l’espace et l’utilisation qu’on en fait. Les clichés volés à l’aide d’un appareil jetable montrent les faits de manière plus réalistes, mais ne deviennent pas leurs représentations. Avant que Hariwe et son équipe ne s’aventurent à l'intérieur du bâtiment « noir » il n’y avait pas de photographies médiatiques de l’intérieur du « bidonville à la verticale ». Ce bidonville exerçait pourtant une très forte fascination dans la société sud-africaine. Ce qu'on s’imaginait était peut-être pire que ce qui se passait véritablement, même sciemment dramatisé dans le but de motiver l’expulsion brutale de ses habitants. Hariwe veille toujours à ce que les clichés pris par les habitants à l’intérieur du bâtiment ne soient pas rendus publiques, ce parti pris est de première importance d’un point de vue éthique. Les dialogues au sujet des photographies, par contre, et l’intervention des habitants sur les plans, ont profondément contribué à la préoccupation centrale du projet dans son ensemble : l’intégration de l’intérieur de ce bâtiment obscur et opaque à l’imaginaire collectif. Même si les images ne sont pas vues directement par le public, les discussions et le projet dans son ensemble ont eu comme conséquence d’inciter certains individus extérieurs au bâtiment à être concernés par la vie interne de ce lieu, ou du moins de commencer à se faire une image mentale de ce qui s’y passe. Comme les deux premières, la troisième proposition à laquelle nous nous intéressons intervient dans l’espace public, mais elle élargit le regard architectural à celui sur l’habit, le ramenant au plus près du corps. III. Zohra Opoku : la rue, l’habit, le temps En voyage au Ghana en 2003, dans un village reculé, Zohra Opoku aperçoit un jeune homme fièrement vêtu d’un T-shirt de supporter de foot. Rien d’étonnant à l’exception que le T-shirt en question est celui de Hansa-Rostock, ce même club dont les supporters sont craints pour leur violence raciste. Opoku[50], qui a l’habitude de voir ces T-shirt avec appréhension dans les petites villes d’Allemagne de la ex-RDA où elle a grandi, est frappée par l’absurdité d’une situation où les vêtements sont transportés d’un continent à l’autre, faisant croire à un geste bienveillant de la part d’une ONG. Les identités, qui normalement seraient véhiculées par les codes vestimentaires, sont détruites et remplacées par un code que l'on croit être « occidental » et moderne mais qui, en vérité, est le symbole d’une attitude réactionnaire. Comme créatrice ayant travaillé dans les milieux de la mode en Europe, Opoku est sensible à cet aspect de la scène locale du pays d’où venait son père, le Ghana. Ici la tradition de création de tissus est particulièrement riche, mais l'industrie vestimentaire locale est menacée par les importations des vêtements d’occasion, vendus à des prix négligeables, charitablement donnés en Europe, transportés par des ONG, venant remplir les marchés et empêchant la création de mode locale de fleurir. Au Ghana, des tonnes de vêtements sont mises en vente, souvent sous forme de « botte », sur des marchés qui s’étalent sur tout un quartier. Opoku commence à acheter de telles « bottes », tous types de vêtements confondus, pour les transformer en œuvres dans l’espace public[51]. Les installations atteignent une présence quasi architecturale. Entre autres Opoku utilise ces vêtements pour créer des « billboards » qui sont ensuite filmés à l’aide d’une caméra vidéo[52]. Ici elle se sert des gigantesques cadres d’affichage qu’on trouve un peu partout à Accra. Ces monumentales structures en barres de fer, bien placées pour transmettre un message publicitaire de la façon la plus efficace, ne sont plus utilisées. Elles ponctuent le paysage urbain tels des squelettes géants, dénudés. Opoku les détourne à ses propres fins. « Vêtues » par Opoku elles reviennent à la vie, les tissus suspendus bougent dans la brise et donnent l’impression que la structure respire. fig.11 Zohra Opoku, 2014-2015, the Billboard project, installations sur panneaux d'affichage à Accra de la série Who is wearing my T-shirt

fig.11 Zohra Opoku, 2014-2015, the Billboard project, installations sur panneaux d'affichage à Accra de la série Who is wearing my T-shirtAnother Africa projet en cours depuis 2010 ©Zohra Opoku  Fig.12 Zohra Opuku, Whiteman Dead, T-shirts

Fig.12 Zohra Opuku, Whiteman Dead, T-shirts©Zohra Opoku En parallèle, Opoku demande à des amis de s’imaginer une sculpture vivante. Elle leur demande de s’habiller avec leurs vêtements préférés de façon inattendue. Le protocole inclut que les personnes ne montrent pas leur visage, celui-ci est couvert par un vêtement. Opoku choisit un site à l’extérieur, où le modèle s'installera pour être filmé. Le modèle est prié de ne pas bouger, seul les vacillations du corps immobile et le balancement des vêtements dans la brise sont indicateurs du fait qu'il s'agit d’un travail filmique, étendu dans la durée, animé d’une identité vacillante, vivante, précaire[53]. Dans une troisième variation de cette même démarche, Opoku coud une trentaine de T-shirt pour constituer un seul T-shirt géant. Les unités sont agencées de telle façon qu'il reste possible de se glisser dans chacune d’entre elles, ce vêtement protéiforme peut être porté de multiples façons. Celui qui s’habille ainsi ressent le poids de la masse du tissu dans son ensemble. Il est également possible de se vêtir de cette sculpture à plusieurs, en faisant ainsi partie d’une performance collective[54], comme un jeu de société. Le public peut ainsi être invité à « habiter » ces sculptures-vêtements.  Fig.13 Zohra Opoku, 2010, T-shirt carpet, dimensions variables, T-shirts

Fig.13 Zohra Opoku, 2010, T-shirt carpet, dimensions variables, T-shirts©Zohra Opoku Dans ses expositions Zohra Opoku montre les vidéos et des photographies issues des trois projets parmi d’autres structures sculpturales[55]. Elle utilise comme sous-parties de sculptures et d’installations, des débris de structures de fortune trouvés à Accra (planches assemblées, fragments de stands de marché ou d'habitations, mobilier improvisé pour activités informelles etc.). Ces fragments trouvés portent les signes de leur usure. Opoku ajoute d’autres signes en les peignant avec des motifs qui sont normalement réservés à une certaine lignée familiale, la sienne par exemple, étant royale. Du T-shirt collectif à l’architecture, le tissu qui revêt les corps effectue dans le travail de Opoku une forme de migration entre Europe et Afrique. Les conditions de migration inventées par Opoku permettent aux individus d’être acteur et de choisir comment ces vêtements les représenteront. Les vêtements et leur matérialité même viennent questionner les notions d'habit, d'habitation, de construction de fortune et des signes par lesquelles on se les approprie. Conclusion : La précarité comme qualité esthétique ? Reprenons au début : « provenant de son étymologie latine precarius, la précarité est synonyme de dépendance à l’égard d’une puissance tutélaire... ». Pour réinterroger cette notion dans le cadre de la cohabitation, Judith Butler[56] remarquait que celui qui s’exposait à la sollicitation de l’autre s’exposait à la précarité de son propre corps. Poursuivant cette suite logique la philosophe soutenait que, par la cohabitation, l’« ici » et le « là-bas » deviennent inversibles, que la précarité des autres relevait de la sienne. Cette condition est devenue la qualité même des trois propositions artistiques que nous avons choisies. Est-ce que la réversibilité géographique, qui paradoxalement relève d’une conscience des interfaces et d’un état permanent d’allers-retours, pourrait devenir une méthode plus généralisée ? Et pourrait-elle devenir pertinente au-delà des cas étudiés ici[57] ? Cette possibilité resterait à préciser. La précarité par cohabitation[58]semble, par contre, être devenue une catégorie esthétique plausible.Insistons une fois de plus sur le fait que cette catégorie ne doit pas être confondue avec le prétexte d’un discours charitable et humanitaire, pour lequel un chercheur aurait pu vouloir parler de pertinence d’art par le fait que l’art serait en mesure de venir en aide à des personnes en situation précaire par son pouvoir de médiation. Harold Johnson[59] précise bien que l'art ne peut rien pour les personnes vivant des situations difficiles – si l’on veut parler d'aide, la situation serait inversée : l’architecture et l’art sont en position démunie et ont besoin de se faire aider. C’est le milieu d’art contemporain qui se trouvait, et qui se trouve toujours, « en crise[60] ». Une deuxième voix pourrait ajouter que cette « crise » pourrait sembler équitablement partagée entre l’art et le social. L’artiste ne se définirait réellement que s’il fait corps avec son milieu en rapport avec tous les écosystèmes en présence. Or, l’Homme reste un mystère non résolu pour l’homme et la diversité de son registre formel enclenche une vision du monde à plusieurs facettes et appréhendable à de multiples niveaux. Les artistes mentionnés ici travaillent à partir de l'intérieur d'une situation, ils ont d’abord tout simplement fréquenté un lieu : un carrefour, un « vertical settlement » ou un espace public où transitaient les vêtements. Ils sont en premier lieu architecte, designer de vêtements, témoin social, habitant, etc. La nécessité de rendre leur démarche artistique pertinente naît de l'intérieur d'une constellation de faits sociaux trouvés. Ils ont la particularité d’avoir choisi une situation trouvée comme point de départ d’une enquête, d’avoir su saisir la matérialité de cette situation précise et d’avoir su transformer cette recherche permanente de (dés-)équilibre en moteur qui entraine leur projet. Ils ne proposent pas de remarque « sur » une situation sociale, mais travaillent avec et de par l’intérieur de cette situation en faisant partie intégrante de sa précarité.

Katja Gentric, |

Postdoctoral Fellow University of the Free State, Chercheur associé au Centre Georges Chevrier Achille Komguem Kamsu Enseignant d’Arts Plastiques au département des Arts du Spectacle et des Beaux Arts de l’Université de Maroua Artiste indépendant |

Haut de page |

[1]

http://zohraopoku.com/index.php/coming-up.html, page consulté

le 6/7/2018.

[2] Achille Komguem Kamsu, adopte le nom d’artiste Achillekà

Komguem. Il est l’auteur d’une thèse de doctorat, qui est à l’origine de notre recherche.

Achille Komguem Kamsu,

Créations Artistiques intermédias et Figures de la

Précarité Urbaine à Douala, Maroua, Thèse présentée en vue de

l’obtention du Diplôme de Doctorat/Ph.D. en Arts

Plastiques, Université de Maroua, École Doctorale

Sciences de l’homme et de la Societé, 2018.

[3]

Hariwe assume les rôles d’architecte, d’artiste,

de chef de projet, de chercheur, de conservateur et d’initiateur

du projet.

[4]

Catalogue d’exposition : Harold Johnson [dir.], The “Dark City”, Johannesburg,

CIRCA Gallery, 2016.

[5]

Yves Michaud,

La crise de l’art Contemporain, Utopie, démocratie

et comédie, Paris, Presses universitaires de France, première

édition en 1997, consultation de la réédition de 2006.

[6]

Yves Michaud, préface de 2004, publié dans

l’édition de 2006, p. vii-xxiv.

[7]

Yves Michaud, op.cit., p. 253.

[8]

T.-J. Demos, Against the Anthropocene, Visual Culture and Environment Today, Berlin, Sternberg

Press, 2017.

[9]

Achille Mbembe, Les politiques de l’inimitié, Paris, La Découverte, 2016.

[10]

Ibidem.

p. 266. Voir en contraste l’analyse d’Achille

Komguem des distinctions à faire entre « art

contemporain » dans son acception européenne et la

réalité de la création actuelle en Afrique ; Achille Komguem, op. cit., p. 93, 95.

[11]

Achille Komguem, op.cit., p. 96-99.

[12]

T.-J. Demos, op.cit. et Marietta Kesting, Affective Images Post-apartheid Documentary Perspectives, New York, Suny Press, 2017.

[13]

Nous choisissons de suivre deux approches à cette question. La

première peut se résumer dans un texte faisant partie des

« Denkbilder » de Walter Benjamin (Walter

Benjamin, « Ausgraben und Erinnern », dans Gesammelte Schriften Walter Benjamin, Frankfurt am Main,

Suhrkamp Taschenbuch der Wissenschaft, 1991, p. 400-401). La

deuxième approche s’articule à travers le travail

sur la mémoire de Jean-Philippe Antoine, par exemple dans

Jean-Philippe Antoine, Farces et Attrapes : inventer les images, Genève,

Dijon, Mamco, Les Presses du réel, 2017.

[14]

Judith Butler, « Precarious life, Vulnerability, and the

Ethics of Cohabitation », Journal of Speculative Philosophy, 2012, vol. 26, n o 2, p. 134-151.

[15]

Jorgen Lissner, « Merchants of misery », New Internationalist, juin 1981.

[16]

Marietta Kesting, op.cit., voir notamment le chapitre

« Photographic Speech Acts », p. 119-142.

[17]

Ibid.,

p. 183.

[18]

Achille Komguem, op.cit, p. 10 cite Henri Eckert,

« Précarité,

dites-vous ? », SociologieS [En

ligne], https://journals.openedition.org/sociologies/3285.

[19] Judith Butler, art. cit., p. 141.

[20]

L’approche par Judith Butler de la pensée

d’Emmanuel Levinas est ambivalente, elle évoque

« deux dimensions dissonantes ». D’une

part elle montre

« l’importance de son rapprochement avec ses

propres idées des relations éthiques » (traduit

par nos soins, « Precarious Life »,

p. 139). D’autre part elle exprime ses réserves

quant à l’incohérence de Levinas qui maintient,

pour des raisons qui ne peuvent pas être expliquées

autrement que par du nationalisme qu'il réserve le dit « penser-à-l’autre » à des personnes issues de la tradition judéo-chrétienne. Judith Butler est plus claire à ce

sujet dans le livre Parting ways publié la

même année que l’article : Judith

Butler, Parting ways, Jewishness and the Critique of Zionism, New

York, Columbia University Press, 2012, p. 38-39 et

56-58, voir surtout la note 6, p. 225.) Sa pensée

rejoignant celle de Levinas apparaît dans l’idée du

visage d’autrui qui nous sollicite et qui nous affecte,

développée dans Autrement qu’être, ou Au-delà de

l’essence (1974) et dans Entre nous, Essais sur le penser-à-l’autre (1991). Par contre elle critique le fait que Levinas a soutenu à certaines occasions que les ressortisssants d'autres tradittions « n'avaient pas de visage ». Judith Butler suggère qu’il est

parfois nécessaire « to read [Levinas] against

himself » (de lire Levinas à rebrousse-poil), Judith

Butler, Precarious Life, Londres, New-York, Éditions Verso,

2004, p. 139 et p. 151).

[21]

Notamment le projet collectif Exitour de 2006 (un

itinéraire performé qui amène le groupe de Douala

à Dakar en passant par Lagos, Cotonou, Lomé, Accra,

Ouagadougou, Bamako) et son action individuelle, Intour, du

7 au 29 août 2016 à Douala au Cameroun.

[22]

Achille Komguem expérimente cette idée de la publication

sous plusieurs formes, il est entre autres l’éditeur de

la revue DiARTgonale, créée en 2007.

[23]

Achille Komguem, op. cit., p. 7.

[24]

Ibid., p. 10-12 et 50-89.

[25]

Ibid., p. xxii.

[26]

Ibid., p. 129-172.

[27]

Ibid., p. 106-126, Achille Komguem cite Jens Schröter, « Discourses

and Models of Intermediality ». Voir dans clcweb : https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss3/3/ Comparative Literature and Culture,

[28]

Achille Komguem, op. cit., p. 111-112.

[29]

Le 28 février 2008 est pour Douala le souvenir de l’une

des journées les plus tristes de cette ville. Ce jour-là,

des populations habituées à baisser l’échine,

se sont rebellées contre l’ordre établi, suscitant

des représailles sanglantes sans précédent. De

nombreux enfants ont ainsi perdu la vie parce qu’ils

revendiquaient le droit à la vie.

[30]

Achille Komguem, op. cit., p. 99 et p. 102.

[31]

Ibid., p. 317.

[32]

Katja Gentric, « 4° 3′ N, 9° 42′ O

(ou plus précisément : 4° 0 43888’ N,

9° 742706’ O) », Afrikadaa #8 Image en Mouvement : Re- Inventing Narratives, septembre 2014, p. 80-82,

http://www.afrikadaa.com/p/la-revue.html.

[33]

Achille Komguem, op. cit., p. 72. Source des

images : http://www.diaf-tv.info/affaire-monique-koumateke-les-coulisses-dune-enquete-qui-na-de-judiciaire-que-de-nom, Douala, 2016.

[34]

Mathhew Wilhelm-Solomon, « Decoding dispossession :

éviction and urban regeneration in Johannesburg’s dark

buildings », Singapore Journal of Topical Geography, 2016, no 37, p. 378-395.

[35]

Harold Johnson, plans du bâtiment avec les aménagements

historiques publiés dans la version révisée de son

mémoire de masters (fig. 3.17, p. 42). Extraits de

manuscrit transmis le 6 mars 2018.

[36]

Harold Johnson, “Dark City” : Critical Interventions in Urban Despair, mémoire de

Master, Johannesburg, MTech (Prof) Architecture 2014 (Minor

Dissertation), University of Johannesburg, 2014.

[37]

Cité dans le catalogue de l’exposition à Circa

Gallery, op. cit., p. 82, manuscrit du plan

d’implémentation transmis le 6 mars 2016.

[38]

Harold Johnson, extrait de manuscrit, p. 42.

[39]

Harold Johnson, communication personnelle du 6 mars 2018.

[40]

Harold Johnson, communication personnelle du 19 septembre 2018.

[41]

Cité dans le catalogue d’exposition p. 79-80,

informations complétées dans la communication du 6 mars

2018.

[42]

Extrait de manuscrit, Fig. 4.18, « Photo

request », p. 68.

[43]

Ibid., p. 68.

[44]

Ibid., p. 160 et communication personnelle du 6 mars 2018.

[45]

https://www.jonowoodphotography.co.za/dark-city, page consultée

le 06/07/2018.

[46]

Voir

https://vimeo.com/228782858, page consultée le 06/07/2018.

[47] L’anthropologue Matthew Wilhelm-Solomon signe plusieurs

articles au sujet des dark buildings du centre-ville de

Johannesburg.

[48]

Visite de l’exposition à Circa Gallery, Johannesburg, le

13 janvier 2017.

[49]

Catalogue d’exposition, op. cit., p. 24.

[50]

Zohra Opoku, citée par Christina Waechter, d’après

un entretien publié le 15/07/2010.

https://www.jetzt.de/redaktionsblog/who-is-wearing-my-t-shirt-507381,

page consultée le 06/07/2018.

[51]

One Bale — A Beautiful Mess, Installation for the Lagos Photo Festival 2015,

http://zohraopoku.com/index.php/WhoIsWearingMyTShirt.html, page consultée le 6/7/2018.

[52]

The Billboardproject, installations sur des panneaux d'affichage à Accra, 2014-2015.

http://zohraopoku.com/index.php/WhoIsWearingMyTShirt.html, page consultée le 6/7/2018.

[53]

Zohra Opoku, Textures in Motion, 2015,

https://player.vimeo.com/video/125732879, page consultée le 06/07/2018.

[54]

Zohra Opoku, communication personnelle lors d’une visite dans

l'atelier de Zohra Opoku, Accra, le 11 août 2017.

[55]

Par exemple lors de l’exposition Sassa, à la

Galerie 1957, Accra, 2016.

[56]

Judith Butler, art. cit.

[57] Anna-Lena Wenzel,

Grenzüberschreitungen in der Gegenwartskunst,

Ästhetische und philosophische Positionen, Transcript Verlag, Bielefeld, 2011, p. 8 et p. 189-236.

[58]

La précarité par cohabitation de Judith Butler pourrait

être mis en dialogue avec les réflexions de Miachaela Ott

au sujet de la dividuation. Par exemple Michaela Ott, A – Affizierung, Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden, Hamburg,

Textem Verlag, 2018.

[59]

Harold Johnson, catalogue d’exposition, op. cit., p. 40.

[60]

Yves Michaud, op. cit.

|

Haut de page |

Pour citer cet article : Katja GENTRIC et Achille KOMGUEM KAMSU, « Trois propositions précaires : le carrefour, le « vertical settlement » et l’habit comme lieux où les images en migration se côtoient et se façonnent », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 14 - mis en ligne le 11 janvier 2019, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/Transversales.html. Auteur : Katja GENTRIC et Achille KOMGUEM KAMSU Droits : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Transversales/menus/credits_contacts.html ISSN : 2273-1806 |